近 20 年來,全世界接連發生重大的食安事件,對人類生命及健康造成了甚大的危害及威脅,也造成了重大的經濟損失,並引起政治風暴。例如:在 1999 年,比利時因爆發戴奧辛風波導致內閣垮臺;而台灣於 2014 年,因棉籽油及餿水油兩大食用油事件導致衛福部楊姓部長下臺負責。

在 1996 年,日本大阪地區因苜蓿芽的污染導致發生大腸桿菌 O157:H7 感染超過萬人,其中有 13 人死亡;美國也因飲用未經巴氏殺菌的蘋果汁,共有 66 人感染,其中 1 人死亡;而英國也因食用受污染的肉餅發生集體感染事件,超過 400 人感染,20 人死亡;2000 年法國發生李斯特氏菌污染的食安事件;2000 年 7 月日本雪印牛奶發生金黃色葡萄球菌污染事件。根據維基百科,自由的百科全書統計,從 2003 年起至 2018 年 8 月臺灣共發生 149 件食安事件,大部分為化學性食安事件,其中較受社會關注的化學性事件如表 44-1,而與微生物有關的食安事件共有 8 件(表44-2),僅占 5.4%,但比對醫院因腹瀉住院或門診病人的數目,應該不只如此,可能是低報低估的結果。

表 44-1. 台灣自 2008 年以來較受矚目的化學性重大食安事件

| 發生或曝光時間 | 化學性食安事件名稱 |

|---|---|

| 2008 年 | 牛奶的三聚氰胺事件 |

| 2009 年 | 含防腐劑的黑心乳酸菌飲料 |

| 2010 年 | 消脂茶標示不實、火鍋店賣假羊肉 |

| 2011 年 | 塑化劑毒風暴 |

| 2012 年 | Q 脆毒貢丸 |

| 2013 年 | 毒澱粉事件 |

表 44-2. 台灣自 2004 年至 2016 年發生與微生物有關的食品安全事件

| 發生或曝光時間 | 與微生物有關食安事件名稱 |

|---|---|

| 2004 年 11 月 | 統一超商三明治、沙拉含有超標的生菌數 |

| 2005 年 4 月 | 雜貨店豆乾未過期卻發黴 |

| 2005 年 8 月 | 豆乾未過期卻發黴 |

| 2008 年 4 月 | 應節食品殘留黃麴毒素 |

| 2009 年 7 月 | 涼麵大腸桿菌超標 |

| 2010 年 3 月 | 大溪豆乾引發肉毒桿菌中毒事件 |

| 2015 年 1 月 | 年節食品黃麴毒素過量 |

| 2016 年 6 月 | 販賣機福知奶茶「濃茶拿鐵」生菌數超標 1,000 倍 |

引發全球食品安全危機現況的原因非常複雜,因各國食安管理系統仍存有許多缺失,並因食安事件的應對能力不足、全球人口不斷增加、國際貿易更加頻繁,環境污染、人類活動及接觸更加緊密。根據國際食品法典(標準)委員會 (Codex Alimentarius Commission) 列出一些影響全球食安管理系統的因素:如國際貿易量不斷地增加、新的食品品種的出現(如GMO)、食品類型和來源日趨複雜、新的包裝材料、食品加工模式改變、新的食品添加物、膳食模式與食品製備方法的變化、新的食品生產加工方法、新的農業技術,新的食品危害訊息、抗藥性微生物的不斷增多,國內外相關食品法規的改變、日益發展的旅遊和觀光產業等,這些改變直接或間接地影響全球食品供應鏈,也增加了供應鏈各個環節的安全風險以及食品安全監督管理的困難度。目前,台灣衛生主管單位以增加檢驗終端食品件數作為確保食品安全的方法,可能仍不足以解決食安問題,僅注重最終產品檢驗有些缺失,包括:

對食安監督管理措施因缺乏對危害進行分級分類而抓不住監督管理重點

從「農場到餐桌」的食品供應鏈各個環節各有其風險(risk)和危害程度,採用的監督管理措施需加以區別,最重要的是將食品供應鏈中潛在的危害進行分級分類,才能在有限的管理資源(人力、物力)下將資源合理地分配到整個食品供應鏈的監控中。一般而言,以最終食品檢驗為主的監督管理方式並不能保證將食安的危害風險降低到一個可被接受的 (acceptable) 水準。

對食安監督管理缺乏動態的過程

最終食品的檢驗僅為食品供應鏈中的一個步驟,檢驗僅對「點」的控制,屬於靜態的監督管理模式;但食品供應鏈的整個過程是不斷變化的動態過程,也就是各種影響因素的變化,將導致風險隨之改變。靜態的監督管理方式無法應付不斷變化的食品安全風險,更何況,有些檢驗項目並不包括在某類食品中,如乳品的三聚氰胺或食品中的塑化劑(起雲劑)並非由食品本身所產生,而是為特別目的而人為外加的,過去檢驗室並不會將其列入常規檢驗。因此,僅依賴最終食品檢驗將不可能偵測出這些外加的化學物質,換言之,無法預防此類食品安全風險。

食品安全的監督管理必須以預防為主,不能僅依賴事後的檢驗

最終食品檢驗時,不合格的食品已經生產了,很多的情況下,即使檢出影響食安的因素,食品危害已經產生,或已經配銷、購買、烹調、食入,甚至已經引發群突發 (outbreak)。因此,最終食品的檢驗僅是「事後的諸葛亮」。食品供應鏈的衛生安全管理應該包括GHP(良好衛生規範)、GMP(良好作業規範)、GAP (良好農業規範)及HACCP(危害分析及重要管制點規範),以主動的監督管理代替事後的被動式管理才是正確的處置方式。

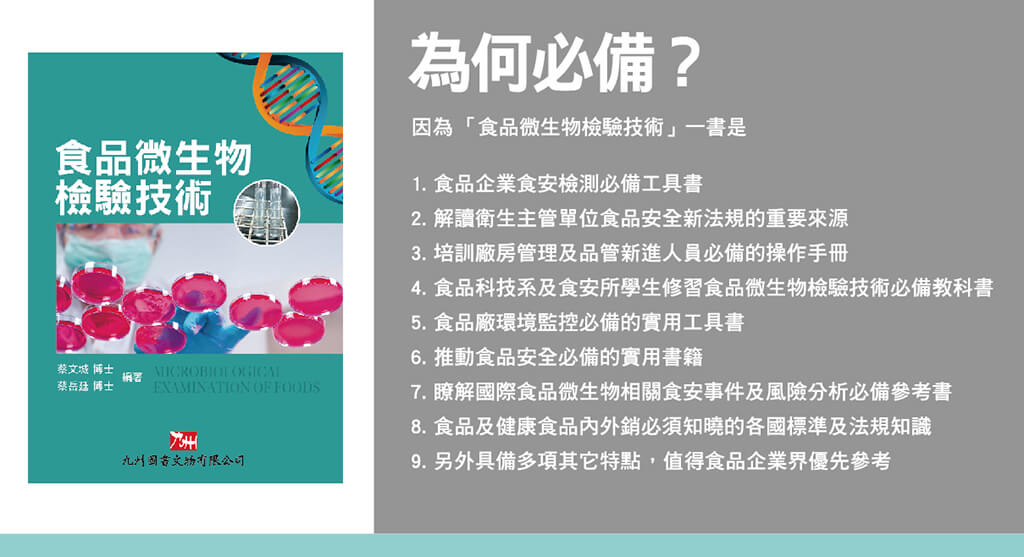

食品微生物檢驗技術

以上摘自 「食品微生物檢驗技術」第 44 章「食品微生物危害風險的評估、管理及溝通」第一節,本章節共有五小節:

第一節 前言

第二節 風險分析

第三節 食品微生物危害的風險評估

第四節 食品微生物危害的風險管理

第五節 食品微生物危害的風險溝通

蔡文城 博士 (台美檢驗 創辦人暨實驗室負責人)、蔡岳廷 博士 (台美檢驗 總經理)編著

九州圖書文物有限公司 出版 ISBN:978-986-6929-47-2

台美檢驗微生物檢驗專家

台美檢驗以學術專業起家,在微生物檢驗上,具有最紮實的技術和豐富實績,自 2001 年創立後,已成為全台唯一橫跨醫學、化學及生物相關領域的第三方公正檢驗機構。

在食品檢驗中,不論是從原料、半成品到商品化,我們瞭解每一個環節,提供您最全面的微生物檢驗項目,協助您遵循食品衛生安全法規,讓上中下游的食品產業鏈串聯,落實自主管理,與您一起攜手守護食品安全。

你必須登入才能發表留言。